Googleアラートは、指定したキーワードに関連するネット上の最新情報を集めてくれます。私は「事務ミス」を指定しているので、公開されている情報は行政機関に関するものに限定されいますが、毎日のように日本全国の事務ミス関連のニュースが入ってきます。報告されている情報は、事件の概要、規模、件数、当事者の処分などです。ただし残念ながら原因分析やその後の改善策などに関しての情報はほとんど見られません。そして、「担当者や責任者を処分することで問題は解決するのか?」という疑問が沸いてきます。やるべきことを承知しながら意図的にサボっている場合は責任を問われて当然ですが、多くの場合はその当事者たちは毎日忙しく働く中で、不本意な結果に至ったのではないかと推察します。

株式会社オフィスソリューション 代表取締役 宮﨑敬

三菱UFJ信託銀行で長年にわたり事務分野でのマネジメントを経験。

「事務」に関する研究活動は20年以上に及び、信頼のコンテンツの裏付けとなっている。

信託銀行在職中から研修業務に携わり、講師として常に好評を得る研修のプロ。

目次

-

「事務ミス」は精神論では片付かない

-

「ミスを防ぐ仕事術」の限界

-

事務防止に必要な「体系的な取り組み」とは?

1.「事務ミス」は精神論では片付かない

報道されている事務ミスの中には選挙事務関連のものも多く含まれます。期日前投票を済ませた人が投票日当日に投票所を訪れた際に投票用紙を渡した、複数の選挙が同時に行われている場合に種別を取り違えて投票用紙を渡してしまう、などがもっとも目につきます。コロナ禍で投票所内の入場人数制限を設けたときには、現場がこなすべきタスクが急激に増え、それに対する準備や器材が行き届かなかったことが原因でミスが増えています。

また、自治体での手当や補助金の支給に関するミスも多く報じられています。これは国会の論戦やそれを受けた中央省庁の政策でさまざまな支給制度が決められますが、その実務は全て自治体の現場で行われ、既存制度との整合性をとりながら複雑な事務が発生するしわ寄せが発生している可能性があります。

このように行政において事務ミスが問題となると、通達や研修会で「注意喚起」が行われ、また「意識改革」の訓示がされた報告がたくさんあります。これらは必要なことではありますが、そのような形で受けた刺激は時間と共に薄れていきます。重要なことは、この刺激を出発点として具体的な改善を検討し、実行することです。

2.「ミスを防ぐ仕事術」の限界

事務とまじめに取り組む人たちは、毎日の仕事の中で様々な工夫をしています。付箋の使い方、メモの取り方、メール送受信の手順など多岐にわたっています。そして、これらの知恵は「仕事術」として伝授され、また関連した書籍も出版されています。個々の仕事のクオリティをアップするためには欠かせない努力であり、個人芸ではもったいないので、広めていくことに意味があります。

ただし、これも事務全体の流れの中では部分的な効果におわってしまうという限界があります。仕事は常に複数の担当、セクションにまたがりながら、さまざな情報が動くなかで営まれているので、もう少しダイナミックな観点からの改善が必要になります。

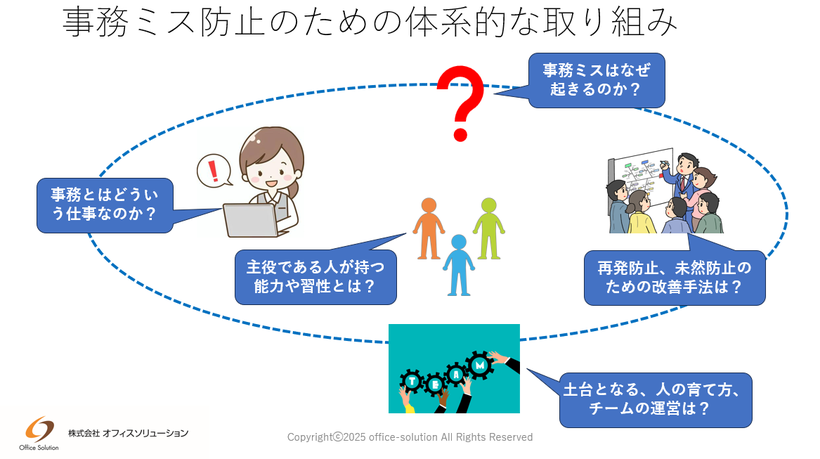

3.事務ミス防止に必要な「体系的な取り組み」とは?

事務ミスを防ぎ、再発を防げる体質をつくるためには、問題の本質を掘り下げた上でチーム全体で体系的に取り組む必要があります。

まず必要なことは「事務ミスはなぜ起きるのか?」ということを徹底的に分析することです。徹底的とは、言い換えると科学的に、ということです。だれが聞いても「なるほど!」と思えるような原因分析が必要です。

この科学的な取り組みの前提となるのが、そもそも「事務とはどういう仕事なのか?」ということの理解です。「パソコンでやる仕事」、「書類を作成する仕事」、「手続きを進める仕事」などを思い浮かべる方も多いと思いますが、いずれも事務を外側から見た絵姿にとどまっています。もう少し掘り下げ、事務という仕事の本質的な機能、役割、成り立ち、さらにその特質とそれにもとづくリスクなどを明らかにしていく必要があります。

そしてもうひとつ重要なポイントが「仕事の主役である人間の能力や習性」を知ることです。人間は優秀な存在です。だからこそ、これまでの歴史のなかで様々な文明が花開き、また最近ではIT、AIなどの新しい技術を通じて従来では考えられなかったような自動化、無人化が可能になっています。一方、私たちは「ついうっかり」などのミスが避けられない存在でもあります。このような人間の姿を客観的に明らかにすることがミス防止には欠かせません。

そして、その上で、再発防止や未然防止のための具体的な改善方法を学び、身に付けます。ヒューマンエラーを抑制し、またエラーを検知するためにどうするか?もしも事務ミスが発生した場合に、効果的な再発防止を行うための手順とは?さらに、事務という仕事のリスク構造を踏まえたリスク感覚を研ぎ澄ませて未然防止にチャレンジする、という課題への取り組み方を習得する必要があります。

そして、これらを実践する中で担い手となる人を育て、さらにチームや組織の運営を改善していく取り組みが必要となります。この「お役立ち情報」のコーナーではこれまでこれらのテーマに関連する記事を多数ご提供していますが、あらためて本稿に書いたポイントを順次ご説明しますのでご活用ください。

まとめ

-

「事務ミス防止」は精神論や断片的な仕事術では達成できない。

-

事務ミスを防止するためには、まず「なぜ起きたのか?」を科学的に分析する。

-

その上で、事務という仕事の本質的な機能とリスクを明らかにし、仕事の主役である人間の能力と習性を知る。

-

そして、事務ミスの再発防止、さらには未然防止の取り組み方を学び、毎日の実践の中で人を育て、チームの運営を改善する。

筆者プロフィール

株式会社オフィスソリューション 代表取締役 宮﨑敬 (みやざきたかし)

【経歴】

1979年 早稲田大学法学部卒業、三菱信託銀行(現三菱UFJ信託銀行)入社

証券代行、外国証券管理等の事務サービス業務領域で現場マネジメントを経験

2004年〜 グループ内関連会社4社において常務取締役を歴任

在職中に事務マネジメントに関する経験と研究成果を「事務学」として体系化し、社内外での講演、セミナー、業務改善プロジェクト指導の実績多数

2011年~ グループ内研修会社にて研修開発・講師を5年間担当し好評を得る

早稲田大学理工学術院創造理工学研究科修士課程(経営工学)修了(2011年)

2016年 同グループを定年退職し、株式会社オフィスソリューションを設立

【所属学会】

公益社団法人 日本経営工学会 http://www.jimanet.jp/

一般社団法人 日本品質管理学会 https://www.jsqc.org/index.php

一般社団法人 日本システムデザイン学会 https://www.sdsj.sci.waseda.ac.jp/

株式会社オフィスソリューションがお手伝いします

株式会社オフィスソリューションは、「事務ミス防止」、「事務のプロ育成」などのテーマの研修とコンサルテーションをオンライン(WEBセミナー会社経由を含む)でご提供しています。

実務マネジメント経験と研究成果に裏付けられた信頼のコンテンツを、研修のプロである代表宮﨑がお届けします。

「ミスは許されない」という仕事の使命と、「人間である以上間違えることがある」という宿命のギャップを解決する方法を「仕事を知る、人間を知る、改善の手法を学び、実践の中で人と組織をつくる」というコンセプトに基づいて体系的にお伝えします。

<法人向けオンライン研修>

<WEBセミナー会社経由でのサービス>

WEBからのお支払、領収書のダウンロード、企業内研修に準じた受講管理など、WEBセミナー専門会社の利便性を活用して弊社研修をご利用いただけるのでご好評をいただいています!

参加受付中!

2025年10月8日(水)13:30-16:30 形式:オンライン開催!

「金融機関の現場で取り組む事務ミス防止の実務対応」

ライブフィール放映

本気で取り組む「事務ミス・トラブル防止」

2025年9月16日、10月16日、11月13日、12月16日、2026年1月13日

事務のプロフェッショナルになろう!

2025年9月17日、10月15日、11月14日、12月17日、2026年1月15日

細切れ時間を活用できるマイクロeラーニングもあります。

コメントをお書きください